胃癌抗腫瘤免疫“超級(jí)戰(zhàn)士”細(xì)胞被發(fā)現(xiàn)

徐潔杰研究組供圖

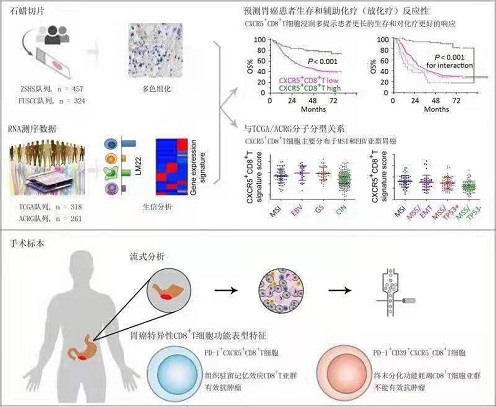

復(fù)旦大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院教授徐潔杰團(tuán)隊(duì)在一項(xiàng)納入1360名胃癌患者大樣本、四隊(duì)列(來自不同的臨床中心)的研究中,發(fā)現(xiàn)并成功驗(yàn)證CXCR5+CD8+T細(xì)胞是胃癌微環(huán)境中對(duì)抗腫瘤細(xì)胞的“超級(jí)戰(zhàn)士”,可作為胃癌患者的新型預(yù)后標(biāo)志、潛在免疫治療靶標(biāo)和個(gè)體化用藥的指導(dǎo)因子,為胃癌患者預(yù)后預(yù)測模型的改良以及免疫治療的個(gè)體化選擇提供了新方向。相關(guān)研究成果近日發(fā)表于《自然—通訊》。

胃癌的早期癥狀不明顯,眾多患者在初診時(shí)已處于進(jìn)展期,規(guī)范的胃癌根治手術(shù)和術(shù)后化療能夠使胃癌患者獲得一定的生存獲益,然而多數(shù)患者的預(yù)后依然不容樂觀。因此,發(fā)現(xiàn)新的胃癌治療反應(yīng)性標(biāo)志物,從而實(shí)現(xiàn)胃癌患者的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)治療具有重要意義。

據(jù)介紹,近年來通過干預(yù)腫瘤免疫微環(huán)境和患者免疫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)持續(xù)的抗腫瘤效應(yīng)已成為治療晚期腫瘤的重要手段。然而在胃癌中,僅有約10%~17%未經(jīng)篩選的胃癌患者和22%~27% PD-L1(抗體藥靶點(diǎn))陽性的胃癌患者能從中獲益。因此探索新的免疫治療靶點(diǎn),從而提高胃癌患者的生存質(zhì)量成為臨床急需解決的重要難題。

為此,徐潔杰團(tuán)隊(duì)將來自不同臨床中心的1360名胃癌患者分為ZSHS、FUSCC、TCGA、ACRG四個(gè)隊(duì)列。

研究表明,腫瘤浸潤C(jī)D8+T細(xì)胞是腫瘤免疫微環(huán)境中的重要細(xì)胞,其空間分布、數(shù)量和功能表型特征等都對(duì)患者預(yù)后和治療反應(yīng)性具有重要影響。研究證實(shí),多種腫瘤中大量CD8+T細(xì)胞的浸潤均提示著患者更長的生存時(shí)間,然而在胃癌中,CD8+T細(xì)胞浸潤水平與患者預(yù)后之間的關(guān)系仍然存在爭議。為了深入探究這一問題,徐潔杰團(tuán)隊(duì)將目光聚焦到胃癌腫瘤免疫微環(huán)境,嘗試找出胃癌中特定CD8+T細(xì)胞功能表型特征及其與整體微環(huán)境免疫譜偏移之間的聯(lián)系。

進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),胃癌組織中有一群表達(dá)CXCR5的腫瘤特異性CD8+T細(xì)胞亞群,與其他胃癌特異性CD8+T細(xì)胞相比,這群CXCR5+CD8+T細(xì)胞表達(dá)中有一種“特別能戰(zhàn)斗”的“免疫剎車”檢查點(diǎn)分子,這群“超級(jí)戰(zhàn)士”細(xì)胞的高度浸潤表明患者具有更長的整體生存時(shí)間,并證實(shí)患者對(duì)術(shù)后輔助化療或化療聯(lián)合放療有更好的響應(yīng)。

徐潔杰說,如果按傳統(tǒng)研究方法將CD8+T細(xì)胞作為整體分析,在4個(gè)隊(duì)列中,整體CD8+T細(xì)胞數(shù)量與胃癌患者的預(yù)后存在爭議(ZSHS隊(duì)列,CD8+T細(xì)胞高浸潤提示更好的生存;FUSCC和TCGA隊(duì)列,CD8+T細(xì)胞浸潤高低與患者生存沒有明顯關(guān)系;而ACRG隊(duì)列,如CD8+T細(xì)胞高浸潤,患者生存更差)。

于是,研究團(tuán)隊(duì)將研究重點(diǎn)聚焦在CXCR5+CD8+T細(xì)胞這一特殊的CD8+T細(xì)胞亞群上。結(jié)果表明,在四個(gè)胃癌患者隊(duì)列研究中都證實(shí):胃癌組織中CXCR5+CD8+T細(xì)胞越多,患者生存越好。此表明,檢測CXCR5+CD8+T細(xì)胞亞群數(shù)量,比直接檢測CD8+T整體數(shù)量,能更好的判斷患者的生存。

研究人員表示,CXCR5+CD8+T細(xì)胞很可能通過持續(xù)分裂,維持胃癌微環(huán)境中抗腫瘤殺傷性CD8+T細(xì)胞數(shù)量,從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)的抗胃癌免疫反應(yīng),因此,胃癌浸潤C(jī)XCR5+CD8+T細(xì)胞的來源以及免疫治療干預(yù)價(jià)值,都值得進(jìn)一步探究。(來源:中國科學(xué)報(bào) 孫國根 黃辛)

(本文轉(zhuǎn)載僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網(wǎng)站觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。文章來源:《自然—通訊》 作者:徐潔杰等 如涉及任何第三方合法權(quán)利,請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正刪除,謝謝。)