歡迎訪問吉林瑞果科技有限公司!

prime Editing」

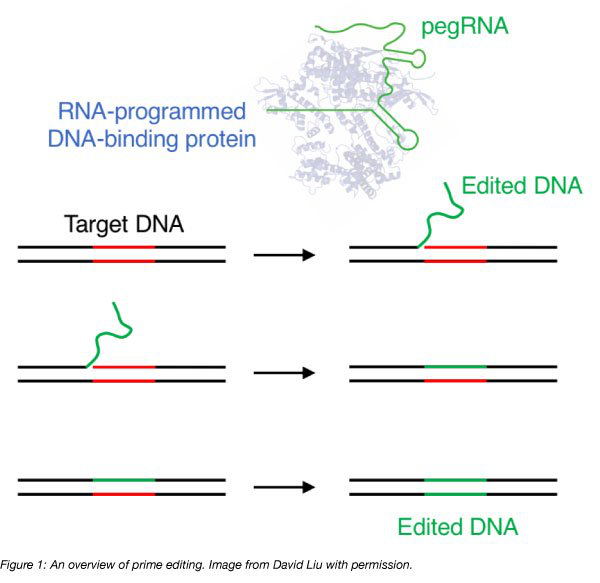

Prime Editing,即引導編輯,是一項基于“搜索和替換”(search-and-replace)的基因組編輯方式。引導編輯由Broad研究所的David Liu實驗室開發,于2019年最早發表在nature雜志上。Prime Editing的過程為:首先,將經過改造的向導RNA(pegRNA)與prime editor蛋白相結合,pegRNA具有雙重功能,既能夠將編輯蛋白引導到目標位點,又含有編輯的模板序列。prime editor蛋白則由Cas9切口酶和逆轉錄酶融合而成。在Cas9切割目標位點之后,逆轉錄酶以pegRNA作為模板進行逆轉錄,然后將DNA直接聚合到切口的DNA鏈上。

引導編輯一經問世就引起了廣泛關注,因為絕大多數的致病遺傳變異都是堿基點突變及插入缺失突變,這也就意味著引導編輯在臨床基因治療中具有極大潛力。但目前引導編輯的編輯效率仍然較低,且暫時未能明確編輯效率的影響因素,此項技術尚處于起步階段,其應用仍然受到極大限制。此前有針對pegRNAs的研究,發現pegRNAs的一種系統性改造能夠有效提高引導編輯的編輯效率,但引導編輯技術仍然存在很大的提升空間,大有可為。

日前,美國哈佛大學David Liu實驗室與普林斯頓大學Britt Adamso實驗室合作研究發表在了Cell雜志上,論文題目為Enhanced prime editing systems by manipulating cellular determinants of editing outcomes

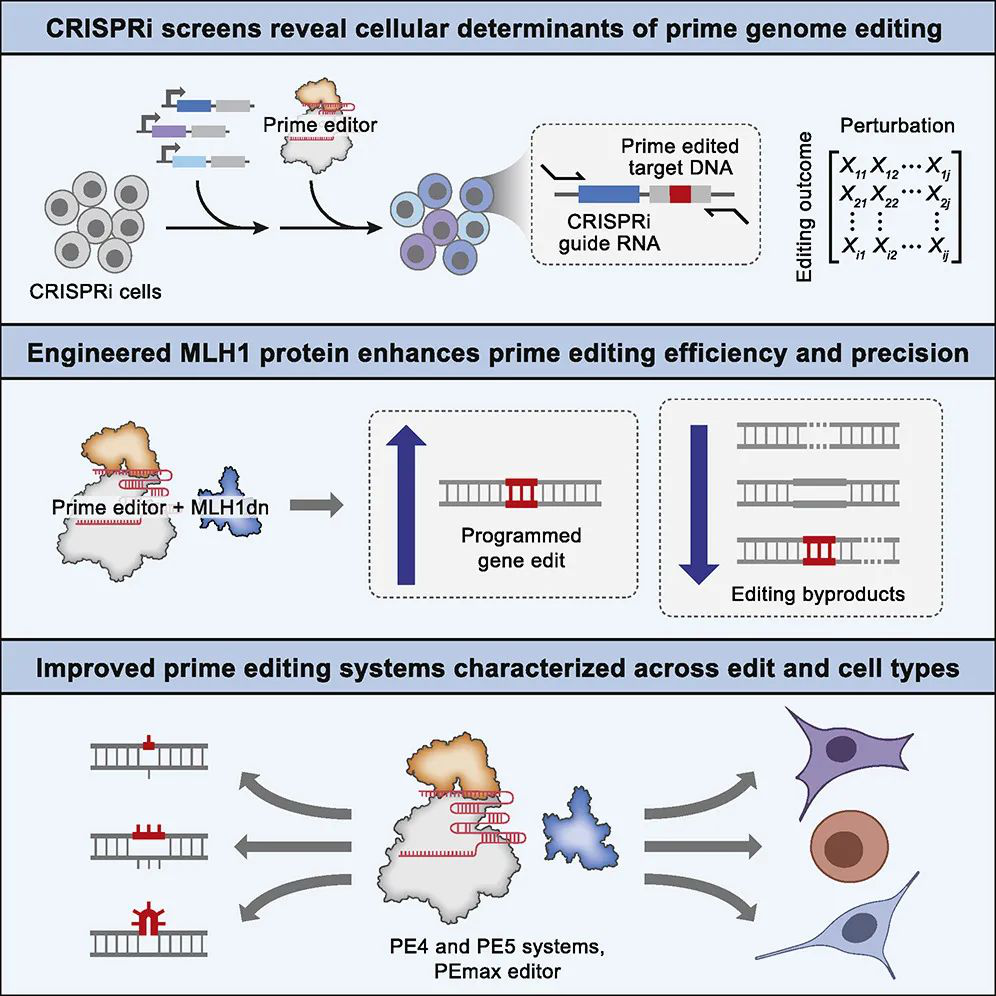

作者利用利用匯集的CRISPRi篩選,發現DNA錯配修復(MMR)阻礙了啟動子編輯,并促進了副產物產生,因此研究人員推斷,抑制DNA錯配修復通路,很有可能會對prime editing的編輯效率和準確性有提高作用。研究者還對prime editing系統融合蛋白進行了優化,并證實這種整體結構的優化可以進一步提高prime editing的編輯效果。

在本研究中,作者把CRISPRi篩選和PE系統有機結合,采用全新篩選策略Repair-seq,系統性分析了影響prime editing編輯效果的內源性因子,最終篩選出抑制DNA錯配修復通路的幾個關鍵因子,包括PMS2,MSH2,MSH6,MLH1。這幾種因子都可以有效提升prime editing的編輯效率。研究者發現,共轉MLH1的ATP酶失活型突變體E34A或內切核酸酶失活型突變體可以有效增強PE系統的基因編輯效率。研究者將PE2與MLH1 dn的組合稱為PE4,將PE3與MLH1 dn的組合稱為PE5。新的系統能夠瞬時表達抑制 DNA 錯配修復的蛋白,以提高編輯效率。分析表明,與早期的先導編輯系統相比,新系統的編輯效率要高出 2.0 到 7.7 倍。

研究人員還通過對系統中nCas9-MMLV融合蛋白的結構進行優化,進一步提高了prime editing的編輯效率。研究者將PEmax與改造后的pegRNAs(epegRNAs)以及MLH1 dn合用,發現這種組合方式可以最為顯著的提高prime editing的效率和準確度。

本研究成功篩選出了對prime editing編輯效果產生影響的內源性因子,并據此開發出了提高prime editing編輯效率的新方向,取得了令人振奮的成績。本研究最終開發出的PE升級版本PE4/PE4max以及PE5/PE5max為疾病的基因治療提供了更加強大的工具。

END

掃碼聯系我們哦!

郵箱:sciservice@163.com

QQ客服:2294476754

聯系電話:18088648870